「朝たんぱく」と「大豆」の効果。健康を支える食習慣のポイント

たんぱく質が豊富に含まれ、栄養価の高い食材のひとつに大豆があります。大豆は、豆腐や納豆、油揚げ、きな粉、豆乳、味噌など、さまざまな加工品に形を変え、日々の食事に取り入れられています。大豆が健康維持に役立つ食品だと知っている方は多いかもしれませんが、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか?

そこで、約30年にわたり大豆や大豆イソフラボンの研究を続けてきた石渡教授に、大豆を摂取することで期待できる効果や、朝にたんぱく質を摂ることの重要性について伺いました。すると、女性をはじめ、男性、子ども、高齢者、どの世代にも嬉しい効果がたくさんあることを再認識。大豆の魅力を再発見し、自分自身や家族の健康に活かしてみてください。

取材・文・写真:朝たんぱく協会

跡見学園女子大学 教授 専門:栄養・食物学

石渡 尚子

1995年 昭和女子大学大学院生活機構研究科博士課程修了 博士(学術)。跡見学園女子大学短期大学部 専任講師、跡見学園女子大学マネジメント学部生活環境マネジメント学科 准教授を経て、2010年より同教授。公益社団法人生命科学振興会の常務理事を務める。さまざまな年代の女性を対象に大豆イソフラボンの健康影響について調査・研究。メディアでは現代の食生活に合った上手な大豆の取り入れ方を提案。共著に『豆類の百科事典』や『大豆と日本人の健康』などがある。

大豆は、たんぱく質が豊富で栄養価が高く、さまざまな加工品として日々の食事に取り入れやすい食材です。大豆に含まれるイソフラボンは女性の健康や更年期障害の改善に効果的で、男性にも前立腺がんの予防効果が期待されます。また、朝食にたんぱく質を摂取することは体のウォームアップや免疫力向上に重要で、血糖値の急上昇を抑え、生活習慣病の予防にもつながります。バランス良く栄養を摂ることが健康寿命を延ばす鍵となります。

研究者からみた大豆の魅力

母の更年期障害をきっかけに大豆の成分に着目

私は、大豆に含まれる大豆イソフラボンが、女性の健康にどのような影響を及ぼすのかを研究しています。女性の健康と大豆イソフラボンをテーマに研究を始めてから、もうすぐ30年。現在の女子大に就任後、間もなくから取り組んでいるテーマです。

大豆イソフラボンの健康維持に期待される効果はさまざまです。私の母は、ひどい更年期障害に悩まされていたのですが、当時、話題となっていた大豆イソフラボンをサプリメントで摂取したところ症状が改善しました。私自身もPMS(月経前症候群)に悩んでいたので、このサプリメントを試してみたところ、月経前に感じる症状が軽減しました。そこで、この大豆イソフラボンの効果を確認するために、多くの女性の協力を得て臨床試験を行いました。

更年期女性を対象とした試験では、40代〜60代の女性に大豆イソフラボンのサプリメントを約2年間にわたり摂取してもらいました。大豆イソフラボンを含むサプリメント(IF錠)と含まないサプリメント(プラセボ錠)を用意して、被験者にはどちらを摂取しているか知らせずに、一定期間ごとにIF錠とプラセボ錠を交互に摂取してもらいました。そして、それぞれの摂取期間で更年期症状や体調がどのように変化するのかを調査しました。更年期の症状は人によって異なり、200種類以上あるとも言われています。ホットフラッシュ(ほてりや発汗)やイライラ、腰痛や肩こりなど、複数の症状が出る人もいれば、ほとんど自覚症状のない人もいます。

大豆は、生活習慣病予防も期待できる

臨床試験の結果、更年期症状に加え、骨密度や血圧にも改善がみられました。被験者の中には視力が回復した人もいました。大豆イソフラボンは目にも作用するの?と思われるかもしれませんが、その可能性はあります。目の網膜には、酸素や栄養を供給するため多くの血管が存在します。大豆イソフラボンは血管をしなやかにする働きがあるので、血流が改善されることで視力が回復することも考えられるのです。また、日本人女性を対象とした疫学調査では、乳がんのリスクを下げるという研究結果もあります。*1

一方、大豆イソフラボンは男性の健康にも役立つ成分です。先に述べた通り、血管を柔軟にしたり、血中のコレステロールを調整したりすることで、循環器疾患のリスク低減につながります。また、男性特有の前立腺がんの発症予防にも効果が期待できます。日本人男性は欧米人男性に比べ前立腺がんは少ないのですが、その背景に大豆イソフラボンの摂取量が関係していることが分かってきました。「大豆を摂っていれば前立腺がんにならない」というわけではありませんが、限局性前立腺がんの場合、イソフラボンの摂取量が多いグループで発症リスクが低くなる可能性が示されています。*2

大豆イソフラボンの摂取によって

改善や予防が期待される症状

- 大豆イソフラボンをサプリメントで摂取することで、更年期障害のさまざまな症状に改善がみられた

- 大豆イソフラボンは、乳がんのリスクを下げるという研究結果もある

- 大豆イソフラボンは、血中のコレステロールを調整し循環器疾患のリスク低減につながる

- 大豆イソフラボンは、限局性前立腺がんの場合、発症リスクが低くなる可能性が示されている

朝のたんぱく質摂取の重要性

「朝たんぱく」は、体のウォームアップに重要

朝にたんぱく質をしっかり摂ることを重要視する理由は、体のウォームアップに必要だからです。エネルギー源となる3大栄養素は、糖質、脂質、たんぱく質。中でもたんぱく質は体内の熱産生に大きく貢献します。人は食物を消化吸収する際に、体内で熱を作り出します。皆さんも、食後に体が温かくなるのを感じたことがあると思います。糖質や脂質に比べ、たんぱく質がエネルギーに変換されるときはより多くの熱が発生します。実際、摂取したエネルギーのうち、糖質のみ摂取した場合は約6%、脂質のみの場合は約4%が熱に変換されますが、たんぱく質は約30%と最も熱産生効率が高いのです。

例えば、朝食が菓子パンとコーヒーだけだと、摂取できる栄養素は糖質が主になります。こうなると、血糖値は短時間で急上昇し、その後は急激に下降します。空腹で迎えた朝は血糖値が上がりやすい状態になっていますが、朝食後、急激に血糖値が変動することで、昼食後の血糖値も上昇しやすくなるというリスクもあります。このように食事のたびに血糖値が乱高下する状態を「血糖値スパイク」と呼び、習慣化することで糖尿病のリスクが高まります。通常、血糖値は食後1時間程度でピークを迎えます。その後、血糖を下げる働きのあるホルモン「インスリン」が働き、約2時間後には正常時の値まで下がってきます。

最近の研究で、朝食にたんぱく質をしっかり摂ると、食後血糖値の急な上昇を抑えられることが示されています。血糖値が安定することで、食事の満足感にもつながります。

糖尿病をはじめとする生活習慣病を予防するためにも、学生たちには毎日朝食をとるよう勧めています。とはいえ、これまで朝食をとる習慣のなかった学生には、まずは牛乳や豆乳などのたんぱく質が入った飲み物を飲んでもらうところから始めてもらいます。次はバナナやシリアルといった食物繊維を含む炭水化物をプラスし、朝、胃袋に食物を入れることに慣れたら、ハムや卵のようなたんぱく質を含む食品を取り入れるようアドバイスしています。このようにステップを踏むことで、それまで朝食欠食が当たり前だった学生も、少しずつ朝食をとることができるようになります。

学生たちを見ていると「ヒトは食べることで変わる」ということを実感します。私が担当する食と健康について学ぶ授業の受講者の中には、栄養バランスを意識した食事をとり始めて1か月もすると吹き出物などが改善する学生が出てきます。他にも、長年の便秘が解消したり、少しずつ体重が落ちて健康的に痩せたりする学生もいます。

これまで日々の食事を疎かにしてきた学生ほど、さまざまな不調を抱えています。授業を機に、朝食をとることやたんぱく質を含む食品をプラスすることを自身の食生活の中で実践し、みるみる健康的に変わっていく学生の姿を目の当たりにするたびに、“食べること”の重要性を認識します。

また、高校生やその保護者を対象として「受験生に必要な栄養学」をテーマに講演をすることもありますが、その際は「毎日朝食をとる習慣をつけましょう」「毎食、たんぱく質を意識して摂りましょう」と伝えています。午前中から集中力を高め、効率良く勉強できれば、成績アップにもつながりますし、体温を上げて免疫機能を高めておけば、体調不良を回避することにもつながります。

朝にたんぱく質を摂ることで

期待される健康効果

朝食には、たんぱく質をはじめ栄養素をバランス良く含んだ大豆食品がおすすめ

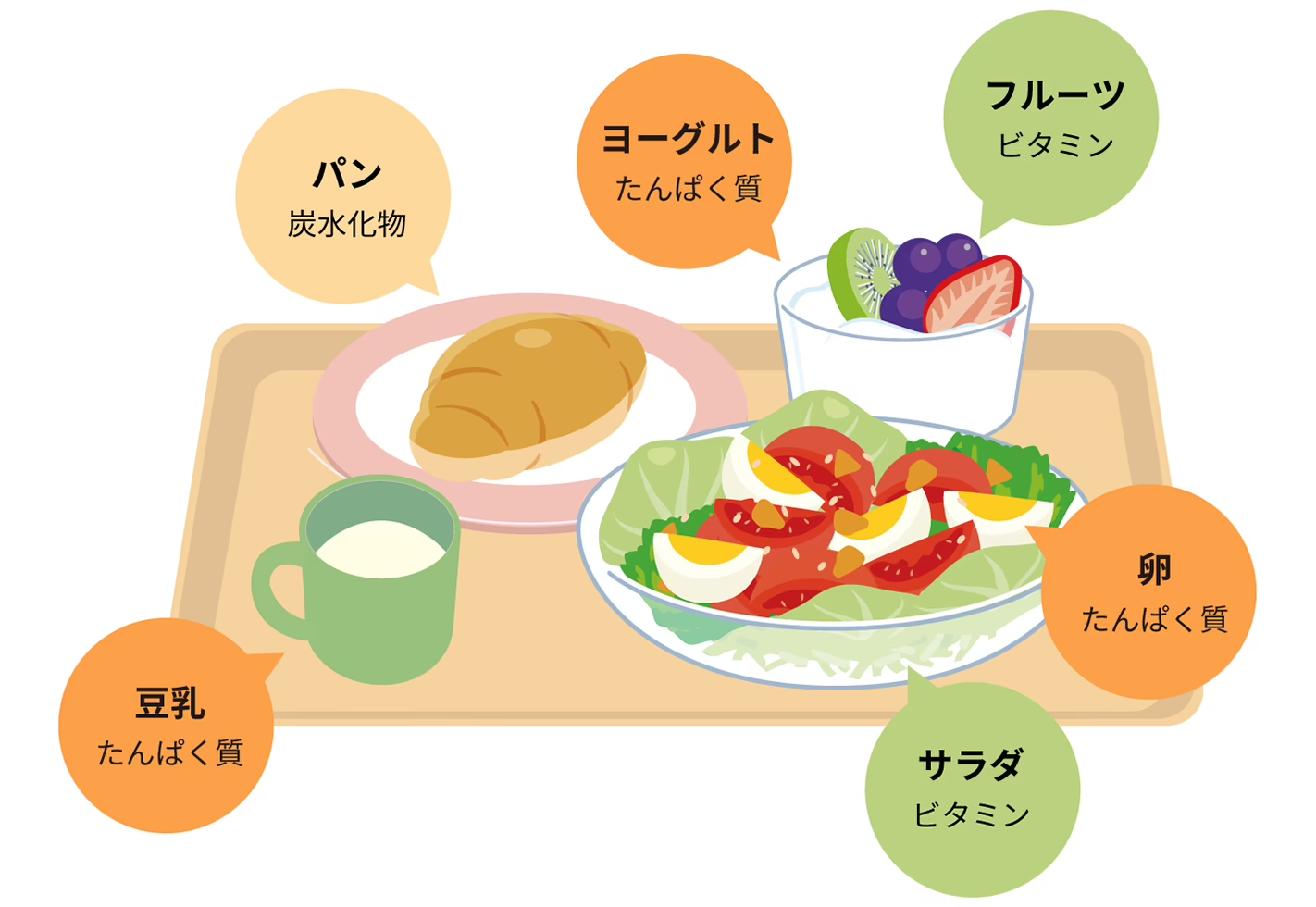

私が朝食によく食べるのは、パン、具だくさんのサラダ、ヨーグルト、フルーツ、豆乳です。サラダには、ゆで卵やチーズと水煮の大豆を入れて、動物性と植物性両方のたんぱく質を摂るようにしています。冬はサラダをスープにすると体が温まりますよ。でもこれだけだとカルシウムやビタミンCが足りないので、季節のフルーツとヨーグルトをつけています。豆乳はミルクティーやカフェオレにしても美味しいですね。

たんぱく質を体内で効率良く利用するためには、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質を組み合わせて摂ることが大切です。たんぱく質は20種類のアミノ酸からできていて、そのうち9種類がヒトの体の中では作ることができない「必須アミノ酸」です。この必須アミノ酸をバランス良く含む動物性たんぱく質であってもアミノ酸バランスは完璧とはいえません。そのため植物性たんぱく質と組み合わせることによって、体内でより効率的に利用できるアミノ酸バランスに近づけます。

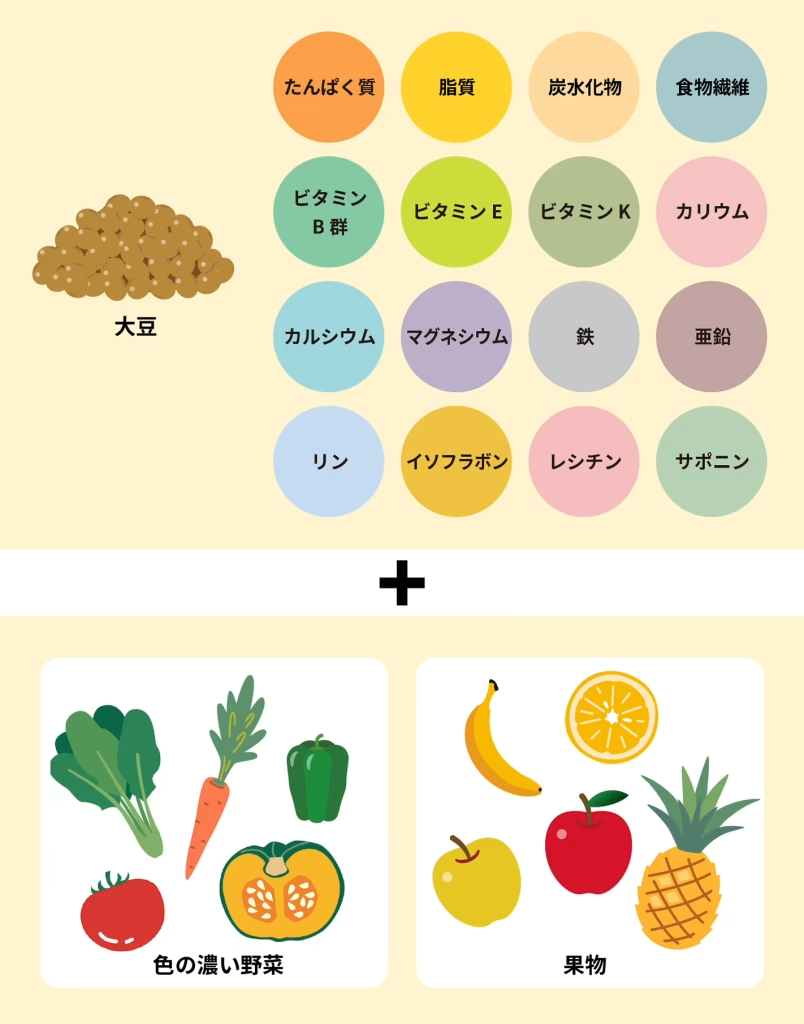

私が研究している大豆には、豊富な植物性たんぱく質だけでなく、炭水化物も脂質も含まれていて、3大栄養素がすべて揃っています。さらにビタミン、ミネラルも豊富です。イソフラボンをはじめとしたポリフェノール類や大豆オリゴ糖などの機能性成分(体の生理機能を改善する成分)もたくさん入っています。大豆や大豆製品を食べることでさまざまな栄養成分が摂れます。

大豆は、色の濃い野菜と一緒に食べることをおすすめしています。淡い黄色の大豆には、色の濃い野菜に含まれる栄養素が不足しています。例えばβ-カロテン。それに野菜や果物に多く含まれるビタミンC、きのこ類に多く含まれるビタミンD、動物性食品に含まれるビタミンB12も入っていません。しかし、それ以外の栄養素はほとんど含まれているため、大豆は優秀な食品といえます。

大豆に含まれる栄養素と

一緒に摂りたい食品

ただし、アレルギーには気をつけてください。健康の維持・増進に役立つと分かると、その食品や成分を必要以上に多く摂ったりすることはありませんか? 以前、豆乳ブームがあったとき、健康に良い食品として豆乳が取り上げられたことで、毎日、過剰に豆乳を飲み続けて豆乳アレルギーを発症する人が一時的に増えました。食品は偏ることなくバランス良く摂ることが大切です。これには2つの理由があります。ひとつは栄養バランスの観点、もうひとつは健康を害するリスクの観点です。世の中に、健康に有用な成分しか含まない満点の食品は存在しません。少量だと害のない成分でも、多量に摂取すると健康を害する可能性があります。例えば、食塩を調味料で少量使用する分にはそれほど問題になりませんが、一度に大量摂取すると、健康を害するばかりか、最悪は死に至ります。さらに、現時点ではまだ見つかっていない有害成分が含まれているかもしれません。健康を害するリスクを分散させる意味でも、さまざまな食品をバランス良く食べることが重要です。

- 朝にたんぱく質をしっかり摂ることを重要視する理由は、体のウォームアップに必要だから

- 最近の研究で、朝食にたんぱく質をしっかり摂ると、食後血糖値の急な上昇を抑えられることが示されている

- 朝食をしっかりとる、たんぱく質をしっかり摂ることによって集中力が高まりパフォーマンスが向上する

- またその習慣は体温を上げて免疫機能が高まり、体調不良を回避することにもつながる

- たんぱく質を体内で効率良く利用するためには、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質を組み合わせて摂ることが大切

- 大豆には、植物性たんぱく質だけでなく、炭水化物も脂質も含まれ、さらにビタミン、ミネラルも豊富

- 大豆は、色の濃い野菜と一緒に食べることがおすすめ

健康寿命を延ばすためには、食物を口から食べる

私は祖父母を看取った経験から、口から食べることの大切さを痛感しています。祖父母は、自身で嚥下できるぎりぎりまで自宅で看病していたのですが、口から食べられなくなり点滴に頼るようになると、すぐに元気をなくしてしまいました。

点滴には、私たちが食品から摂るすべての栄養成分が含まれているわけではありません。口から食物を摂ることで、現在、見つかっている栄養成分はもちろん、まだ発見されていない栄養成分も摂取できているはずですし、それが私たちの健康に役立っている可能性もあります。

食事は多様な食品を口から食べるのが最善ですが、高齢になると食欲が落ちるだけでなく、消化吸収機能も低下してきます。そのため高齢者の方には「ご飯」からではなく、「おかず」から食べることをおすすめします。炭水化物よりも、たんぱく質やビタミン、ミネラルを優先して摂ってください。ご飯やパンから食べるとそれだけでお腹がいっぱいになり、栄養成分を豊富に含むおかずが少ししか食べられなくなってしまいます。それに、たんぱく質が不足すると免疫機能の低下にもつながりますから。

さらに、自分の口から食べることで、「自己効力感」を感じられることも、健康寿命を延ばすことにつながると思っています。自己効力感とはもともと心理学の概念ですが、食事の場面にも当てはめることができます。ここでいう自己効力感は、少し体調を崩した時に、私はこの料理や食品を食べるとある程度良くなると認識していること、つまり自分で自分の健康をコントロールできるという感覚を持てていることです。例えば、八百屋さんの前を通ったときに、「この野菜がすごく食べたい!」と思ったことはありませんか?それをきっかけに最近の食事を振り返ると、その野菜に含まれる成分が不足していたことに気付く。体って正直だなと思います。普段から食事に気をつけていると、必要な栄養成分をちゃんと欲する体になるんですね。

今日は、大豆の健康効果や朝たんぱく質の大切さに加え、自分で自分の健康をコントロールできる感覚を持てることが健康維持に役立つことにも触れました。私にとっての「健康な状態」とは、体の不調がないだけでなく、朝起きたときに「今日も元気。1日頑張れる!」と思えること。そんな状態ができるだけ長く続くよう、楽しむための食事と健康のための食事を意識して、バランスの良い食生活を送りたいと思います。

- 健康寿命を延ばすためには、食物を口から食べる

- 高齢者の方は「ご飯」からではなく、「おかず」から食べることがおすすめ

- 自分の口から食べることで、「自己効力感」を感じられ、健康寿命を延ばすことにもつながる

<参考>

*1:大豆と乳がんリスク(国立研究開発法人 国立がん研究センターHP)

*2:大豆製品・イソフラボン摂取量と前立腺がんとの関連について(国立研究開発法人 国立がん研究センターHP)