時間栄養学の田原先生に聞く、「朝たんぱく」のメリット

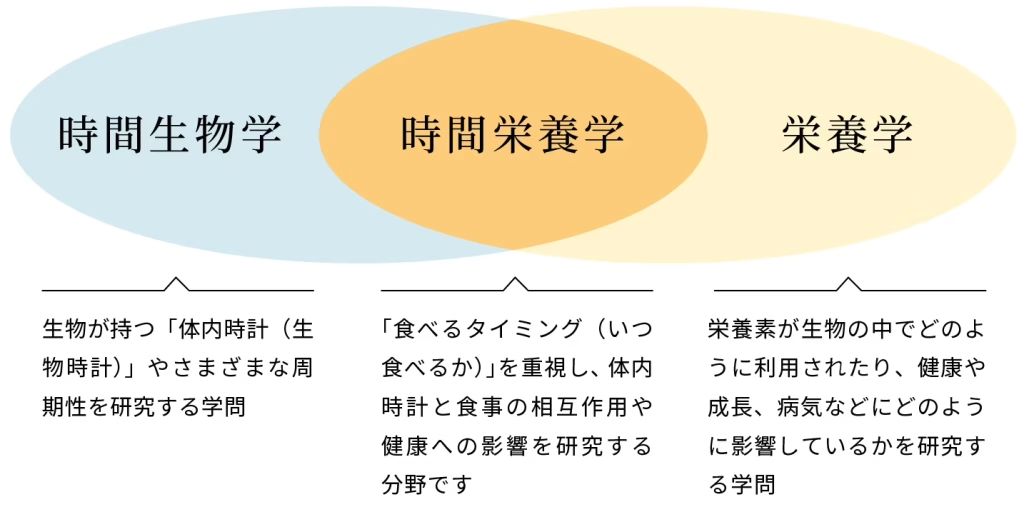

時間栄養学という学問をご存知でしょうか?

これは、「何を」「どれくらい」食べるかという従来の栄養学に「いつ食べるか」の時間の要素を加えたものです。食事のタイミングと内容を見直すことで、健康増進や疾病予防が期待できる新しい研究分野として注目されています。

この記事は、時間栄養学を提唱する田原優准教授に、時間栄養学における朝食やたんぱく質の重要性について伺いました。日々の食事時間を意識するだけで、健康をサポートできる新たなアプローチが広がっています。

取材・文・写真:朝たんぱく協会

広島大学 准教授 専門:時間栄養学

田原 優

2013年 早稲田大学大学院 博士(理学)。早稲田大学助手、助教、University of California Los Angeles 助教、早稲田大学准教授を経て、2022年より広島大学大学院医系科学研究科准教授。専門は、体内時計、時間栄養学。2021年早稲田大学リサーチアワード、日本時間生物学会学術奨励賞受賞。著書には、「プレシジョン栄養学」、「体内時計応用法」、「体内時計健康法」がある。

時間栄養学は、従来の栄養学に「いつ食べるか」の要素を加えた学問で、体内時計を考慮して食事のタイミングを調整することが健康増進や疾病予防につながります。特に朝食とたんぱく質の摂取は、体内時計の調整、筋肉の維持、食欲の抑制に効果的です。例えば、朝食にたんぱく質を摂ることで、生活習慣病やサルコペニアを予防し、ダイエットにもつながります。食事時間を意識することで、健康をサポートできる新たなアプローチが広がっています。

時間栄養学の観点で、朝の栄養は重要

時間栄養学とは「体内時計を考慮に入れた栄養学」

これまでの栄養学は、「何を」「どれくらい」摂りましょうということに注目してきました。時間栄養学とは、そこに「いつ」の考えを加えた「体内時計を考慮に入れた栄養学」のことです。私たちの体には体内時計があり、体温や血圧、ホルモンの分泌など、約24時間周期の日内リズムを司っていて、栄養の吸収に関しても体内時計が関係していることが分かっています。

例えば、夜食を食べると太りやすいと言われていますが、それは事実です。体は夜だから栄養を使おうとせず、脂肪として蓄えようとする。つまり体内時計によって、同じエネルギーでも昼と夜とで体内の準備状況が違ってきます。

また、いつ食べるかを考えれば間食も体にとって良く働きます。間食って実は血糖値を調節するには効果的です。昼食から夕食って6時間くらいは開きますよね。食事と食事の間が開くと血糖値スパイクを起こしやすい状況になってしまうので、間食によって夕食時の血糖値をコントロールしてあげることができます。血糖値スパイクが起こることで、体に負担がかかってしまい動脈硬化や糖尿病の発症リスクにつながっていきます。

他には、食物繊維を摂るなら、朝がおすすめです。朝と夜のどちらか1回に食物繊維を摂ってもらった場合、朝に摂ってもらったほうが日中の血糖値が低かったんです。*1

我が家では粉末タイプの食物繊維をヨーグルトに混ぜて朝食に食べていますよ。

時間栄養学とは

「朝食」は健康だけでなく勉強などのパフォーマンスにも影響

体内時計は、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)で管理されています。ここが体内時計の中枢ですが、実は体内時計は体中に存在しています。皮膚にも内臓にも、あらゆる場所の細胞にあります。人の体内時計は、24時間ぴったりではありません。それを24時間に合わせる必要があります。では何で合わせるかといったら光を浴びること、運動すること、そして今回のテーマになっている食事。体内時計を整えるためにも「朝食」は、とても大切なんです。

体内時計がおかしくなっているとき、例えば海外旅行をしたときは、時差ボケで体が辛くなりますよね。体内時計と世の中の時間がズレていることは、体にとって負担がかかっている状態です。その状態が続くと病気になりやすくなります。

最近では健康面だけでなく、朝食を食べることが学校の成績や日々のパフォーマンス向上につながることも分かっています。*2 ちなみに私がいる広島県は、朝食をとっていない20代女性の割合が46%と国内でも屈指の高さです。朝食を抜いてしまうと、午前中は体温が上がらないので副交感神経が優位に働き、ボーっとした状態のはず。朝食を摂らなくて大丈夫と言う人もいますが、午前中のパフォーマンスは落ちているはずです。本当に朝食って大事なんですよ。

- 栄養の吸収に関しても体内時計が関係し、栄養を「いつ」摂るかも重要

- いつ食べるかを考えれば間食も体にとって良く働く

- 体内時計を整えるためにも「朝食」は、とても大切

- 朝食を食べることは、健康面だけでなく日々のパフォーマンス向上につながる

朝たんぱくは、生活習慣病の予防、サルコペニアの予防、ダイエットにつながる

今回、朝たんぱく協会に参画した理由は、朝にたんぱく質を摂ると健康に良いことが多いと考えているためです。具体的には「体内時計を調整できる」、「筋肉を維持できる」、「食欲を抑制できる」の3つが挙げられます。

1.「朝たんぱく」で体内時計を調整でき、生活習慣病の予防になる

私たちの研究室(当時、早稲田大学先進理工学部)が行った研究で、たんぱく質をマウスに与えるとIGF-1(Insulin-like Growth Factor 1)というホルモンが出てきて、体内時計を調整してくれることが分かりました。これまでお話ししたように、体内時計の乱れを防ぐことによって、糖尿病や高血圧、肥満などの生活習慣病やがんの予防が期待できます。体内時計を整えることは、規則正しい生活を送ることになっていて、その先にあるのが健康です。体内時計の研究は、ノーベル賞も取っているんです。

2017年にアメリカの研究者が体内時計を制御する仕組みを明らかにして、ノーベル生理学医学賞を取っています。時計遺伝子に関する研究だったのですが、時計遺伝子自体は1980年代には見つかっていました。ではなぜ2017年になってやっとノーベル賞が取れたのかと考えると、動物実験や夜勤者の研究が蓄積され、病気が発症しやすかったり、怪我が治りにくかったり、寿命が短かったりする問題があることが分かってきたからです。体内時計は、生体機能のなかで上位にあるものなんだと。

体内時計の乱れによる健康リスク

2.「朝たんぱく」で筋肉を維持でき、健康寿命を伸ばせる

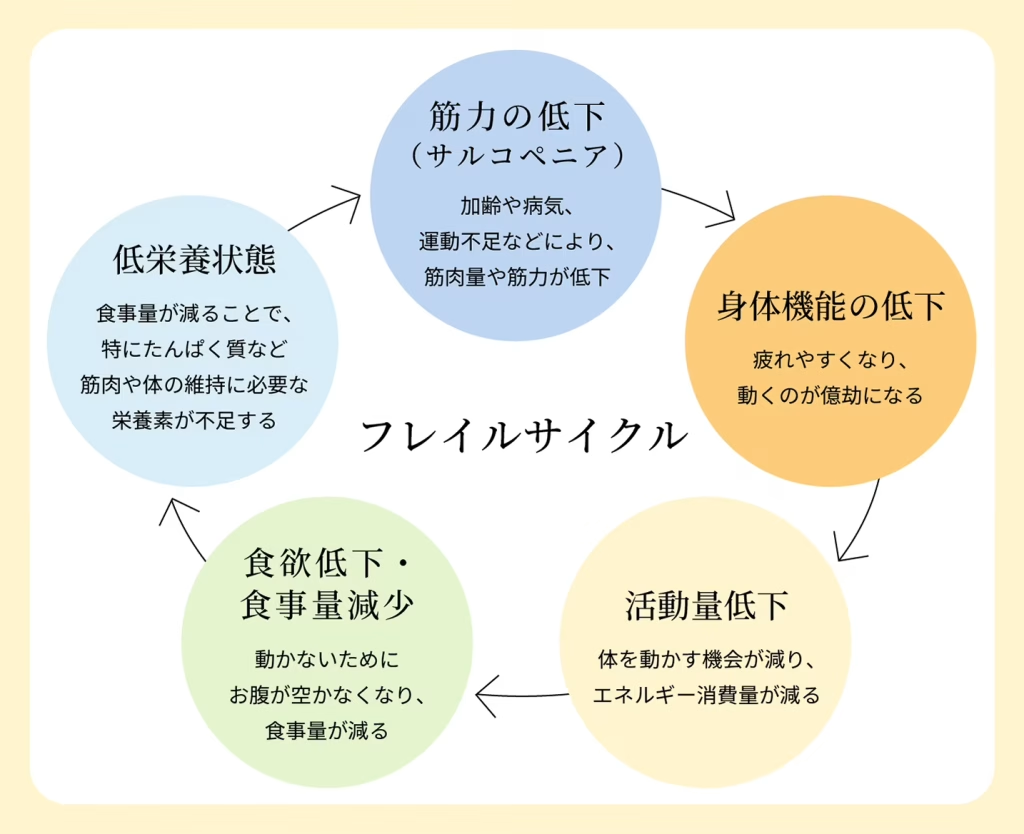

筋肉の維持によって、とくに高齢者は健康寿命を伸ばせるメリットがあります。具体的には「サルコペニア」の予防につながります。サルコペニアは、“加齢に伴う筋肉量の減少と筋力の低下が見られる状態”で、転倒のリスク増加や疲れやすさの増加につながります。サルコペニアの仲間で「フレイル」という言葉もあります。こちらは“加齢に伴い心身の活力が低下した状態”を指します。「フレイルサイクル」というのがあって、そこに入ると厄介です。筋力が低下する→活動することが億劫になる→動いてみたら怪我をしてしまう→動けなくなりさらに筋肉が低下してしまうという負のサイクル。サルコペニアやフレイルは、介護が必要になる理由のひとつなんですね。

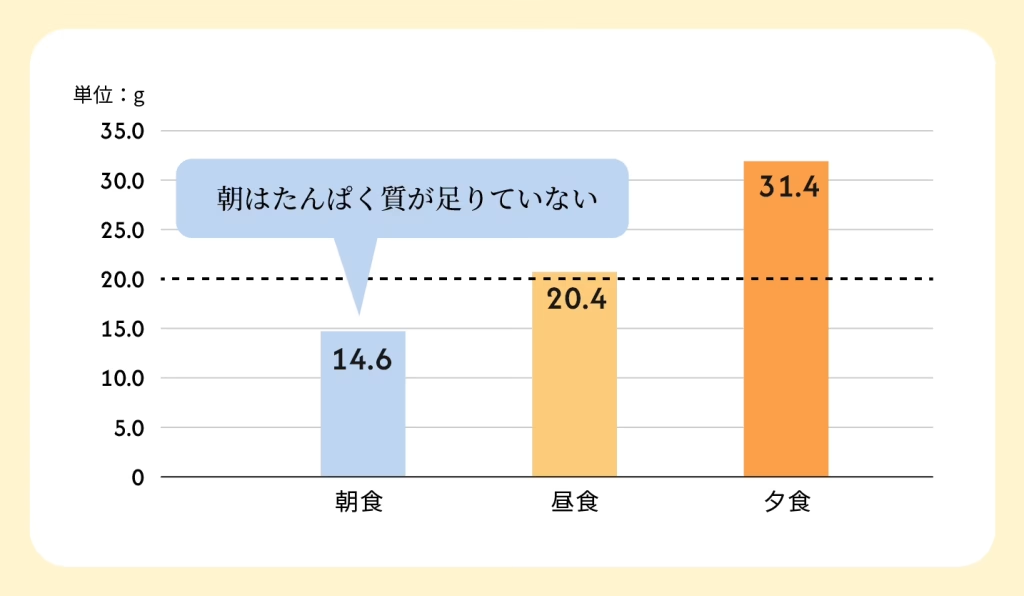

そこでなぜ朝食かというと、朝食のたんぱく質摂取量が足りていない人が多いから。朝食のたんぱく質摂取量が足りていないと筋肉の合成を最大限までもっていけません。筋肉や骨では、合成と分解が繰り返されています。合成できないと分解が進んでしまう。つまり筋力が低下してしまいます。昼と夜に摂っているから補えるのでは?と思うかもしれませんが、たんぱく質は摂り貯めができません。それぞれの食事で必要量を摂る必要があります。たんぱく質は毎食20g以上摂ることが望ましいとされていますが、日本人の朝食におけるたんぱく質の平均摂取は15グラムだそうなので、足りていません。あと1品、たんぱく質が豊富な食品を追加するイメージを持つといいでしょう。

各食事におけるたんぱく質量

3.「朝たんぱく」で食欲を抑制でき、ダイエットにつながる

AI食事管理アプリの解析をしていますが、アプリを利用して痩せた人の食事の傾向をみると、炭水化物と脂質の摂取量は少なめで、たんぱく質の摂取量が多い人たちでした。ロカボ(糖質摂取を目指す食事法)も正しいし、摂取カロリーを減らすことも正しい。だけど、痩せている人は太っている人よりも、たんぱく質を摂っていたことも見えてきました。

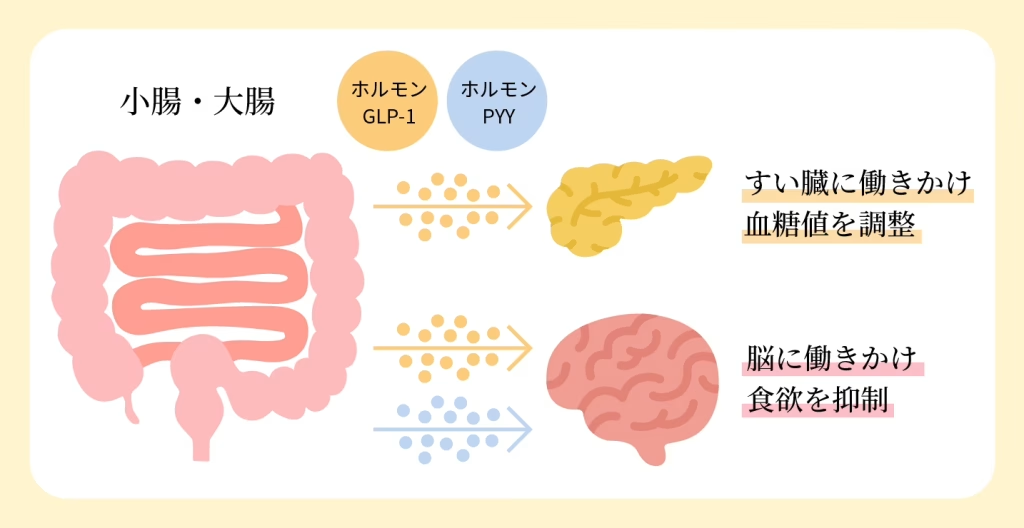

なぜ朝のたんぱく質摂取が食欲の抑制に働きかけるのかというと、たんぱく質摂取により、食事誘発性熱産生(食後、安静にしていても体内でエネルギー消費が増加する現象)が起こるのと、GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)やPYY(ペプチドYY)といった消化管ホルモンが分泌されるからです。たんぱく質は、脂質や炭水化物よりも、食後の熱産生が効率的に起こります。GLP-1は、食後の血糖調節に役立つと共に、脳に作用して満腹感を誘導し、食欲を抑制します。*3

| エネルギー消費の種類 | 内容 |

|---|---|

| 基礎代謝 | 生命維持(呼吸・心臓・体温維持など)に必要なエネルギー消費 |

| 生活活動代謝 | 運動や日常生活の活動によるエネルギー消費 |

| 食事誘発性熱産生 | 食事の消化・吸収・代謝によるエネルギー消費 |

たんぱく質摂取により分泌されるホルモン

「GLP-1」「PYY」の働き

- 「朝たんぱく」で体内時計を調整でき、糖尿病や高血圧、肥満などの生活習慣病やがんの予防が期待できる

- 「朝たんぱく」で筋肉を維持でき、特に高齢者はサルコペニアやフレイルの予防につながる

- 朝食のたんぱく質摂取量が足りていない人が多く、約5グラム足りていない

- あと1品、たんぱく質が豊富な食品を追加するイメージを持つと良い

- 「朝たんぱく」で食欲を抑制でき、ダイエットにつながる

- たんぱく質摂取をすることで分泌されるホルモンの働きにより、血糖値の調整や食欲を抑制する

「朝たんぱく」から始める、時間を意識する食習慣で健康に

「健康のためにバランスの良い食事をしてください」とよく言われると思います。でもこれって案外難しいことですよね。でも「1日の食べる量は変えなくていいので、夜の量を減らしてその分朝に食べてみてください」であったり「夜食はやめましょう。でも間食はしていいですよ」と言われたらできる気がしませんか?

朝にたんぱく質を摂ることを習慣化するためには、普段の食習慣に「時間」を意識してみるところから始めてみてください。食事を作るとき、コンビニやスーパー、食堂で食事を選ぶとき、間食をするとき、この時間だからこれを食べようという意識も少し持ってもらえると良いと思います。

このような話に興味を持ってくれるのは、健康に対して前向きに取り組んでいる人かもしれません。でも、いま気づいてない方にも気づいてもらいたい、いかに気づいてもらえるが課題だと思っています。そういった方たちにも「いつ食べるか」の大切さが伝わるように広めていきたいですね。

- まずは、「この時間だからこれを食べよう」という意識も持つところから始める

<参考>

※1:Ingestion of Helianthus tuberosus at Breakfast Rather Than at Dinner Is More Effective for Suppressing Glucose Levels and Improving the Intestinal Microbiota in Older Adults(PubMed)

※2:第3回 食べる”タイミング”を意識して成績アップ?(ベネッセ教育情報)

※3:Dietary protein – its role in satiety, energetics, weight loss and health(Cambridge Core)